Michelangelos Neider und Widersacher

Michelangelo Buonarrotis Meisterwerke in Florenz und Rom sind Ikonen der Kunstgeschichte. Doch Neider, Rivalen und Widersacher säumten seinen Weg, von missgünstigen Kollegen bis zu machthungrigen Päpsten.

Michelangelo Buonarrotis Meisterwerke in Florenz und Rom sind Ikonen der Kunstgeschichte. Doch Neider, Rivalen und Widersacher säumten seinen Weg, von missgünstigen Kollegen bis zu machthungrigen Päpsten.

«Göttliche Proportionen» lautete der Titel des Buches, das Leonardo da Vinci mit dem Mathematiker Luca Pacioli verfasste. Darin leiten sie den Goldenen Schnitt her, der viel später auch in Atomen als eine Art Naturgesetz gefunden wurde. Der Franziskaner Pacioli und da Vinci waren also ein äusserst kreatives Duo. 1499 zogen sie nach Venedig, um dort ihre kühnsten Pläne zu realisieren – unangreifbare Kriegsmaschinen. Doch das Vorhaben scheiterte, worauf sie sich nach Florenz begaben, das damals nach einer kurzen Phase als asketischer Gottesstaat unter dem Dominikaner Girolamo Savonarola wieder als Republik aufblühte. Sie fanden im Kloster Annunziata eine Bleibe. Leonardo versprach als Gegenleistung für das Gastrecht ein Gemälde, das viel später entstandene Werk «Anna selbdritt», das Marias Mutter, Maria und Jesus als Einheit darstellt und von dem sich da Vinci nicht trennen konnte. Das Gemälde hängt heute im Louvre.

Da Vinci suchte in Florenz Arbeit und erhielt den Auftrag, aus einem Marmorblock eine Skulptur des Kämpfers und Denkers David als Symbol von Florenz zu schaffen. Obschon er auf Einnahmen angewiesen war, schlug er das Angebot aus. Die Arbeit war ihm zu dreckig und er sah sich auch nicht als Bildhauer. So ging der Auftrag an Michelangelo, der gleich wie die Medicis, seine Förderer, während der Gottesstaats-Phase aus Florenz flüchten musste. Er verbrachte fünf Jahre in Rom, bis 1501, wo er die Pietà von Sankt Peter schuf.

Am 25. Januar 1504 versammelten sich die bedeutendsten Künstler von Florenz, um über einen geeigneten Standort für Michelangelos fast fertiggestellte David-Statue zu beraten. Unter ihnen war auch Leonardo da Vinci. Er schlug die Loggia dei Lanzi vor, wo schon viele Skulpturen standen. Eine Mehrheit stimmte jedoch für einen prominenten Standort vor dem Rathaus. Weil da Vinci der Bildhauerei nichts abgewinnen konnte, vermochte er die Begeisterung für Michelangelo nicht nachzuvollziehen. Aber auch Michelangelo zollte seinem Konkurrenten da Vinci keine Achtung. Er sei ein Maler, der seine Bilder nicht vollende, lautete sein Urteil.

Ende August 1504, als man Michelangelos David vor dem Palazzo Vecchio aufstellte, wurde da Vinci beauftragt, im Rathaus Palazzo Vecchio ein 18 Meter langes und acht Meter hohes Fresko zur Schlacht von Anghiari zu malen, in der die Florentiner 1440 die Mailänder besiegt hatten. Auch Michelangelo erhielt für den gleichen Saal einen Auftrag – die Darstellung der Schlacht von Cascina, die von den Florentinern 1364 gegen die Pisaner gewonnen wurde. Leonardo stellte auf seinem Entwurf die Gewalt dar, Michelangelo setzte in seiner Darstellung hingen ganz auf die Kraft der Körper, weil er traumatisiert war durch Gewalterfahrungen. Sein Vater hatte ihn geschlagen, um ihn vom Zeichnen abzubringen; Grundsätzlich tendierte Michelangelo zu einer pazifistischen Haltung.

Da Vinci wollte sein Fresko mit Öl direkt auf die Wand malen, was aber nicht funktionierte und ihn entsprechend frustrierte. Weder seines noch Michelangelos Projekt wurde je vollendet. Als da Vinci dann vom französischen Königshaus ein Angebot erhielt, verliess er Florenz überstürzt. Kurz danach reiste auch Michelangelo ab – nach Rom. Dort wirkte seit 1503 Papst Julius II., der 1506 die Schweizergarde begründete. Michelangelo erhielt von ihm den Auftrag, ein Grabmonument nach seinen ganz konkreten Vorstellungen zu realisieren. Dieser beschaffte den Marmor in Carrara und machte sich unter dem wohlwollenden Schutz des Papstes an die Arbeit. Aber dann wechselte die Stimmung. Julius II. hatte Donato Bramante – kein Freund Michelangelos – mit dem Neubau des Petersdoms beauftragt. In der Folge musste Michelangelo die Bildhauerarbeit abbrechen, um die Sixtinische Kapelle mit Fresken zu dekorieren, was ihm eigentlich nicht passte, weil er sich als Bildhauer und nicht als Maler sah. Er schrieb den Auftrag der Böswilligkeit Bramantes zu. 1534 wurde Paul III. neuer Kirchenführer, früher ein typischer Renaissance-Kardinal, der sich im Vatikan zum Begründer der römischen Inquisition wandelte. Michelangelos Gewölbefresken des Jüngsten Gerichts galten ihm als obszön.

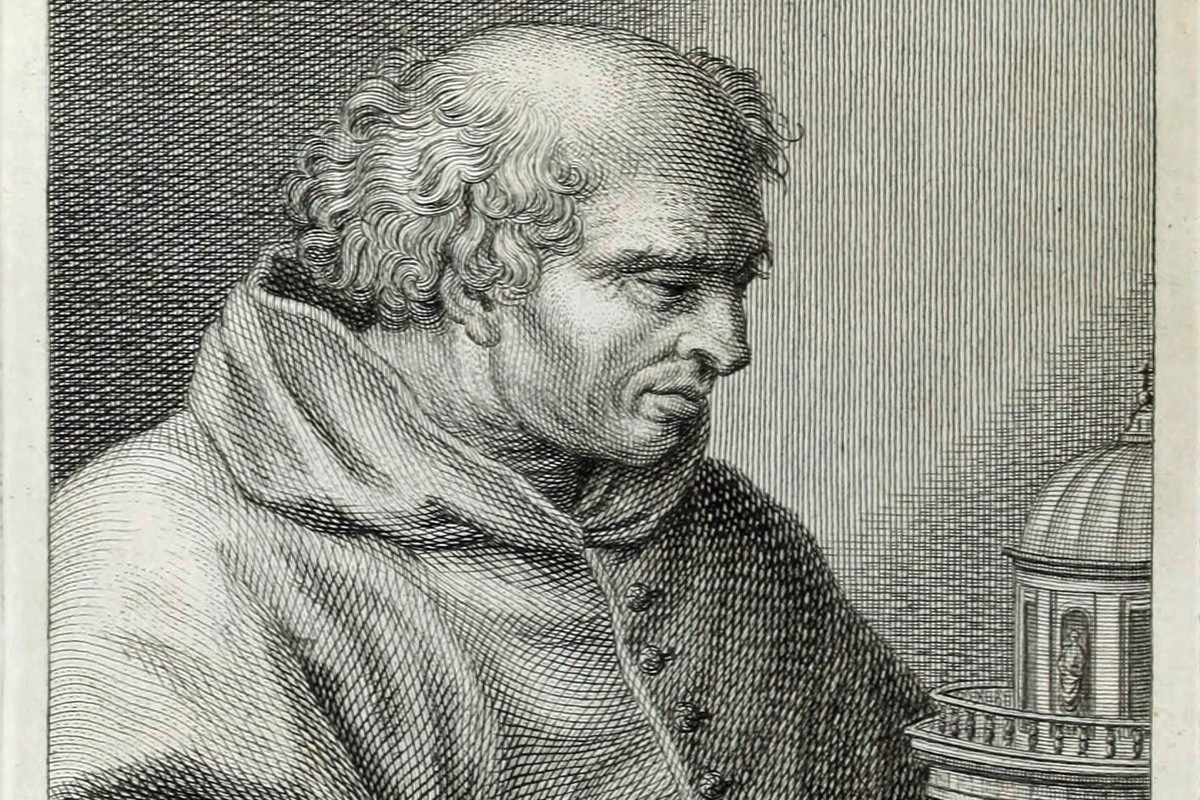

Nicht nur die Marmorblöcke bedeuteten Widerstände in Michelangelos Leben, der für einige der grössten Kunstwerke des Vatikans verantwortlich war, sich aber immer wieder gegen willkürliche Entscheide und Neider wehren musste. Unter ihnen fiel vor allem Baccio Bandinelli auf, ein Mann voller Ambitionen. Geboren 1493 in Florenz als Sohn eines Goldschmieds, wollte er in seiner Heimatstadt als bedeutender Bildhauer wahrgenommen werden. Von Anfang an war Bandinellis Karriere von einem Zwist mit Michelangelo geprägt. Doch während Michelangelo durch seine Kunst beeindruckte, setzte Bandinelli auf Intrigen. Sein grösstes Problem war nicht mangelndes Talent, sondern ein Übermass an Ehrgeiz, der ihn in seinem künstlerischen Weiterkommen blockierte. Bandinellis Skulpturen wirken oft steif und überladen. Sein bedeutendstes Werk, die Statue zu Herkules und Cacus, die heute vor dem Palazzo Vecchio in Florenz steht, hatte ursprünglich Michelangelo realisieren sollen. Doch dieser lehnte ab und so wurde Bandinelli mit der Aufgabe betraut. Das Resultat ist ein muskelbepackter, aber wenig dynamischer Herkules, der eher unnatürlich als imposant wirkt. Bandinelli selbst war sich der Kritik bewusst, doch anstatt sich künstlerisch weiterzuentwickeln, versuchte er, seine Stellung durch gute Beziehungen zu den Mächtigen zu sichern. Seine Nähe zum Haus Medici brachte ihm immer wieder prestigeträchtige Aufträge, darunter Grabmäler und Reliefs für die florentinische Aristokratie. In Rom schuf er das monumentale Grabmal für Papst Leo X. (1475–1521), ein Werk voller technischer Raffinesse, aber wiederum ohne die emotionale Tiefe, die Michelangelos Skulpturen auszeichnet. Heute steht Bandinelli für einen Künstler, der alles wollte, aber längst nicht alles konnte.

Michelangelo liess sich auch nicht darauf ein, die Fehde zwischen seinen Anhängern und denen Raffaels zu nähren. Er schlug es aus, nach Raffaels Tod 1520 nach Rom zurückzukehren, um dessen Malereien im Vatikan weiterzuführen. Raffael war für seine sanften, harmonischen Darstellungen bekannt, die oft eine idealisierte Schönheit und eine perfekte Komposition zeigen. Bei seinen Fresken in den Zimmern des Vatikans verband er göttliche und menschliche Schönheit miteinander. Die Rivalität zwischen Raffael und Michelangelo bestand in ihrem Wunsch, die Grenzen der Kunst zu erweitern. Zudem war Michelangelo ein Einzelgänger, während Raffael für seine Fähigkeit bekannt war, ein Netzwerk von Kunstschaffenden um sich zu scharen.

Erste Jahre später kehrte Michelangelo nach Rom zurück. Papst Paul III. verlangte von ihm nach der Vollendung des Jüngsten Gerichts in der Sixtinischen Kapelle, seine Privatkapelle mit Fresken zu schmücken. 1547 übernahm Michelangelo als alter Mann, der die Intrigen und den Neid seiner Konkurrenten überstanden hatte, die Bauleitung am immer noch fragmentarischen neuen Petersdom. Gestützt auf die Pläne seines Widersachers Bramante, schuf er einen Entwurf für die monumentale Kuppel, der jedoch erst nach seinem Tod in veränderter Form ausgeführt wurde.

Michelangelo hatte im Laufe seines Lebens eine Vielzahl von Projekten entworfen, die aber nur auf dem Papier bestehen. Die Gründe dafür werden in der Literatur mit unterschiedlichsten Ansätzen kontrovers diskutiert; man ist sich uneinig, ob es an den Neidern und Widersachern gelegen habe.

In Kooperation mit:

Wenn Sie auf „Alle Cookies akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Websitenavigation zu verbessern, die Websitenutzung zu analysieren und unsere Marketingbemühungen zu unterstützen.